Petit retour tout personnel – car c’est toujours à travers notre culture et nos émotions que nous percevons le monde – sur l’exposition Parfums d’Orient qui a eu cours fin 2023 et début 2024.

Au milieu d’une très belle collection d’objets anciens et de spécimens de matières premières à parfum, l’exposition présente au visiteur la culture spécifique associée à l’idée de parfum dans les pays arabes. Pourquoi ? Parce qu’elle est unique !

Des senteurs qu’on aime là-bas aux circonstances dans lesquelles on les rencontre et jusqu’aux jugements de valeur qui y sont associés, tout y diffère de ce qu’en Europe on appelle parfum !

Les matières puissantes et animales comme le musc et l’ambre gris y sont toujours très appréciées alors qu’elles ont majoritairement disparu des parfums européens passé le 18 ème siècle.

Pareil pour les résines d’encens, de myrrhe, de benjoin, apportant leurs notes aromatiques profondes et qui même revenant progressivement en Europe, ne parviennent pas à détrôner le trio : fleurs, agrumes et aromates.

Ce trio gagnant des notes olfactives s’est imposé en Europe depuis les Eaux de la Reine de Hongrie, vers le 18 ème siècle, et surtout, les indetrônables eaux de Cologne. Mais avant, il avait fallu réapprendre l’art des parfums…auprès des Orientaux.

Or, en Arabie, terre exclusive des meilleurs arbres à encens, et d’où est né l’Islam, résines végétales et notes animales dominent la palette olfactive, ce dont les contes des Mille et une nuits – écrits à l’époque de notre Moyen Âge – se font déjà l’écho.

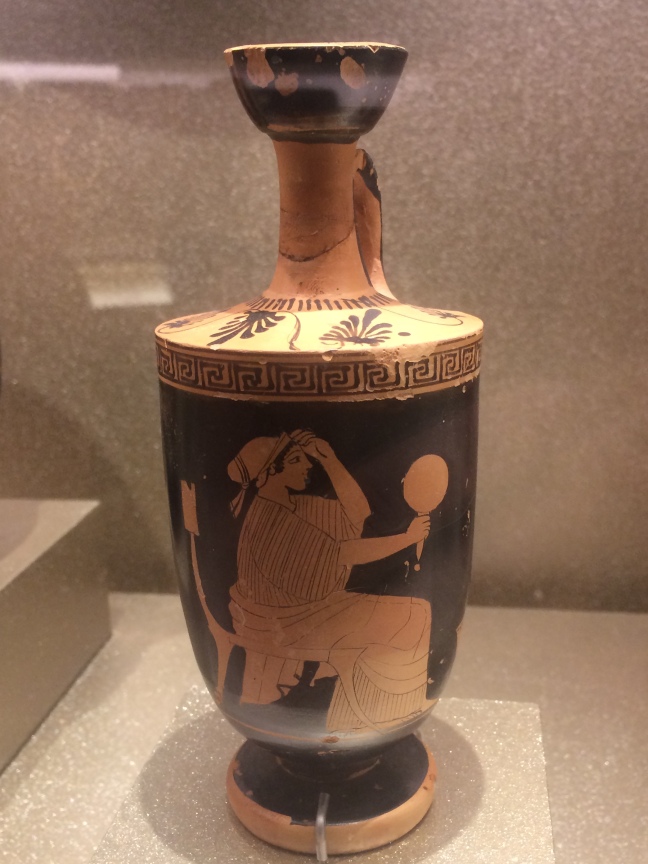

Mais où les matières premières répondent à la question : « Qu’y-a-t-il dans les parfums orientaux, ce à quoi répondent à profusion les bornes olfactives conçues par le parfumeur à la tête du projet, d’autres aspects de l’exposition répondent aux questions plus techniques telles que : « Comment les fabriquait-on ? » et « Comment les conservait-on ? »

Du manuel historique qui détaille le procédé de distillation pour faire l’eau de rose au flacon qui les conserve en passant par l’appareil de distillation reconstitué, c’est le monde des procédés et du matériel de la parfumerie ancienne qui s’expose ainsi. Du moins, légèrement…

Légèrement parce qu’en fin de compte, les parfums d’Orient existent avant tout dans les rapports qu’ils tissent avec ceux qui les vendent, ceux qui les portent et qui s’en servent pour des raisons toute culturelle, principalement liées au rapport à l’autre et au savoir-vivre.

Car globalement, en Orient, le parfum est investi plutôt positivement comme une marque de propreté et de respect, et ce d’abord parce qu’il permet de masquer les mauvaises odeurs. Pour autant, pas directement en lien avec la religion, il est un élément qui permet de montrer son respect envers le divin dans la joie et l’exaltation de la Création.

Mais d’une manière générale, c’est dans les lieux d’intimité qu’on va retrouver les parfums. Le hammam, où le rituel de propreté sophistiqué mêle la tradition des anciens bains romains dont il est l’héritier avec les vertus médicinales et spirituelles d’un acte de purification collective d’où les principes de volupté ne sont pas exclus.

Dans la maison, bien que seules les odeurs de cuisine aient été données à sentir, l’exposition évoque cette pratique d’hospitalité qui consiste à parfumer ses hôtes et qui peut se rencontrer sous les rituels les plus divers : parfumer des coussins d’invités en y ajoutant des substances aromatiques variées, parfumer les convives à la fumée de l’encens…

L’objectif est d’honorer l’invité, mais aussi de laisser un souvenir du moment passé en sa compagnie au moyen de l’odeur qui s’incruste dans les fibres du vêtement et qui rappellera cet instant chaque fois que le parfum se déploiera, au gré du vent, de la chaleur ou des mouvements.

Enfin, le parfum, c’est aussi l’intimité conjugale : si l’exposition présente des vêtements entièrement ornés de fleurs de jasmin qui durent être impressionnants de beauté visuelle et olfactive quand ils étaient encore frais, il est connu aussi que des rituels de beauté parfumés accompagnent l’union des époux jusque dans le choix de l’encens « coïtant » à brûler dans la chambre à coucher ou même la toilette minutieuse, secrète et intime de la femme durant les préparatifs de la noce…

Un beau voyage en Orient dans l’intimité des parfums et de ceux qui les aiment.

Cet article et photos sont la propriété du site Le labo de Cléopâtre. Il est interdit de les reproduire sans l’autorisation de leur auteur.