Une fois n’est pas coutume, au lieu d’écrire un article pour vous annoncer ma présence à venir à l’événement Fous d’Histoire de novembre 2023, j’ai décidé d’en écrire un sur l’événement à posteriori, vu uniquement de mon petit stand.

Il faut dire que ma boutique de parfums historiques y vit des aventures assez uniques à tous les points de vue. Depuis plusieurs années que le Labo de Cléopâtre est présent au Marché de l’Histoire de Compiègne, je n’ai eu qu’à me féliciter d’avoir fait la démarche de m’y proposer. Un très bon accueil lui a tout de suite été réservé car ma proposition venait combler le manque d’un sens qui faisait défaut au Marché de l’histoire et à son beau concept affiché d’histoire vivante : l’odorat.

Mais pour le Labo de Cléopâtre, cet événement est une sorte de Brigadoon – du film du même nom dans lequel un village écossais apparaît une fois tous les 100 ans. Une fois tous les 6 mois, la boutique du Labo de Cléopâtre enfile son costume – à tous les niveaux – et offre au monde ce qu’il peut de moins en moins montrer sur la boutique Etsy : des parfums et cosmétiques historiques authentiques reproduits à 100% dans la majorité des cas.

En effet, sur Etsy, c’est plus la dimension ludique, ésotérique ou magique qui sont recherchés par les clients – hormis le kyphi qui a l’avantage d’être autant célèbre chez les historiens que chez les égyptophiles . Mes reconstitutions de parfums historiques y sont peu achetées, peut-être même peu remarquées quand elles n’y sont pas tout simplement absentes parce qu’interdites à cause d’un règlement strict.

Or, l’aventure et la boutique du Labo de Cléopâtre ont commencé par la recherche historique, évolué avec et s’en nourrit exclusivement, offrant un catalogue riche de khôl, poudres visage du 14 ème, 18 ème et 20 ème siècle, parfums huileux de l’Antiquité, savons des 18 et 19 ème siècles, pomander oriental de la Renaissance, encens de tous lieux toute époque et parfums poudreux 18-19 ème siècles, entre autres propositions.

Un catalogue vivant avec lequel je viens chaque fois avec mon stand et que ma clientèle et mes suiveurs sont venus chercher, au minimum pour découvrir les parfums d’autrefois, qu’on concevait à la fois autrement, et sans chimie. Car au Marché de l’Histoire, c’est le produit historique qui est attendu, recherché, estimé.

Alors, oui, je peux proposer enfin des parfums de l’Histoire entièrement reconstitués à ma clientèle qui, parfois découvre, mais le plus souvent connaît déjà le projet, a déjà acheté des produits, lu le livre et tenté des recettes qu’il y avait dedans et avec certitude, est en train de lire cet article…

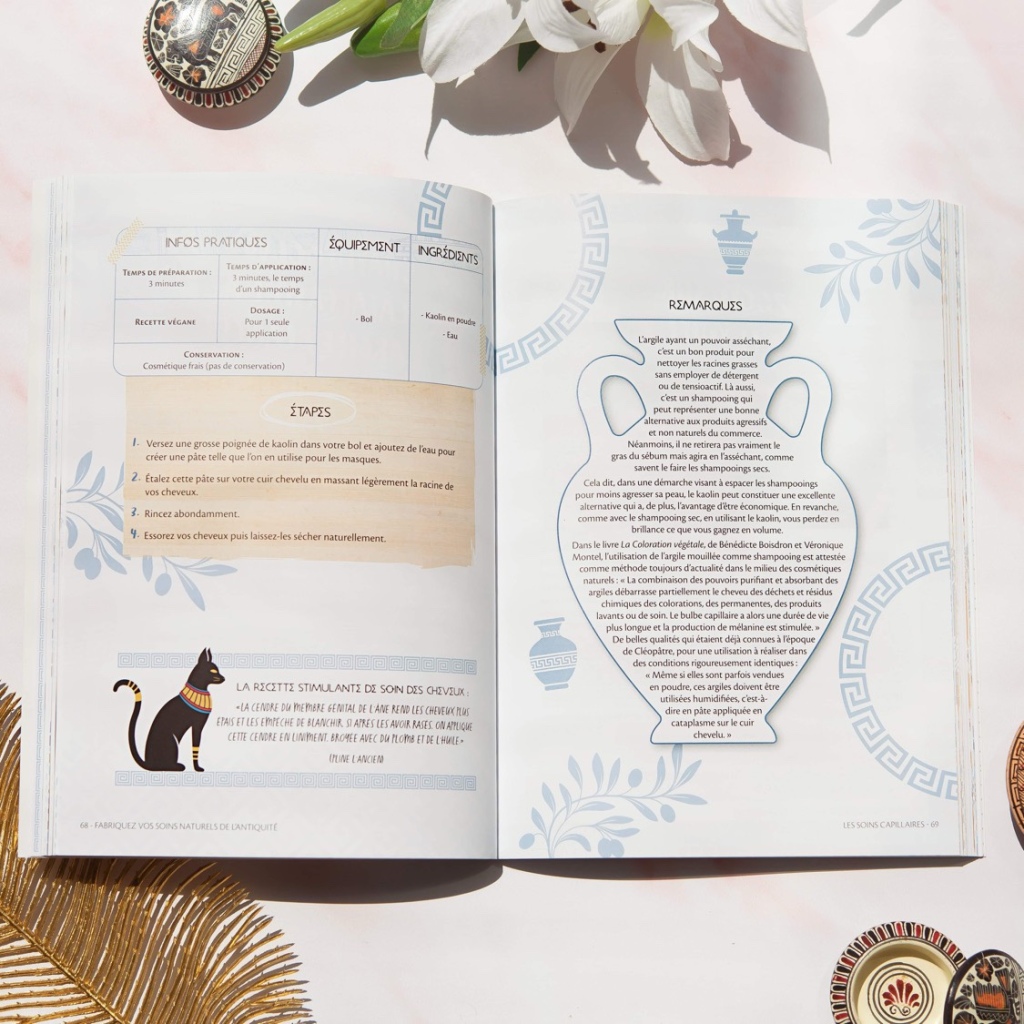

Photo prise et envoyée par Hélène, à ma droite.

Ce novembre, j’ai ainsi vu passer des gens qui sont là depuis le début et qui viennent toujours me voir, voir les nouveautés que je propose, et surtout, les sentir, discuter des matières premières et des techniques historiques. J’y ai vu des clients fidèles qui reviennent, des nouveaux qui découvrent et puis aussi des sensibilités et cultures différentes, des nez bouchés – beaucoup ! – des exaltés du parfum – parmi mes favoris ! – mais surtout des gens en lien olfactif direct avec leur mémoire – tous !-.

On y voit aussi souvent des professionnels venus faire leur marché pour des médiévales ou pour un projet d’association quelconque.

C’est ainsi que depuis quelques années, l’association Scalpel et Matula, – qui s’attache à raconter en costume l’histoire de la médecine, équipée d’instruments de chirurgie historiques et ou fidèlement reconstitués, fréquente et se fournit en produits parfumés au Labo de Cléopâtre. A cela une raison très simple : avant le 18 ème siècle, les recettes de parfums, encens, poudres, khôl, sont toutes issues de la littérature médicale.

Chaque chercheur et historien sait que de toutes les recettes parfumées qui nous restent, aucune n’appartient au domaine de la parfumerie – pourtant déjà bien distingué du domaine médical dès l’Antiquité. Et de fait, on les trouve chez Dioscoride, Galien, Pline, etc. dont il nous reste les textes, et jamais de Criton – qui a écrit en son temps sur les cosmétiques, sa spécialité – ou même de l’ouvrage d’Ovide sur les cosmétiques, dont il ne reste que de très courts fragments.

C’est ainsi que les parfums du Labo de Cléopâtre avaient avant tout une fonction médicinale, les odeurs étant considérées autrefois comme aptes à soigner.

– Le Rhodinion – parfum de rose – avait la fonction de soigner, entre autres, le mal de tête, des dents, les ulcères variés, et les démangeaisons de psoriasis. Ce parfum se prenait aussi en lavement.

– L’onguent de Sénégré était surtout utilisé pour les troubles gynécologiques et purifiait les blessures de la tête, enlevait les taches du visage au point d’entrer dans la composition d’un fard. Lui aussi s’utilisait en lavement, mais aussi en cérat.

– L’onguent de lys avait la particularité de faire disparaître les cicatrices, marques de meurtrissures. Pris en breuvage, il faisait maigrir – peut-être d’abord parce que c’était un vomitif !

– Quant au kyphi – particulièrement celui de Dioscoride, dont les descriptions sont issues – il « se mêle dans les antidotes, et se donne à boire à ceux qui sont serrés de la poitrine ». Le kyphi se donnait effectivement à boire dans du vin, dans les usages médicinaux anciens.

Si vous êtes venus sur le stand, vous reconnaissez ces produits que vous avez très certainement sentis. C’est effectivement une part de l’histoire de la médecine que vous avez donc ainsi rencontrée.

Et si sur mon stand, le fait n’est pas mis en évidence car l’accent est mis sur les odeurs et les belles façons anciennes et naturelles de les concevoir, dans les démonstrations et ateliers pédagogiques de Scalpel et Matula, les produits parfumés du Labo de Cléopâtre reprennent la vraie fonction qu’ils ont eue dans l’histoire, lors de manifestations où on raconte comment on les utilisait.

Fière de ressusciter les médicaments de l’histoire, de leur donner forme, texture, vie, couleur et odeur. Merci à l’équipe de Scalpel et Matula pour leur confiance en la fiabilité historique de mes préparations.

Enfin merci à vous de suivre le blog et l’aventure du Labo tout entière. À bientôt pour de nouvelles découvertes !

Cet article et photos sont la propriété du site Le labo de Cléopâtre. Il est interdit de les reproduire sans l’autorisation de leur auteur.